和梨産地のブランド刈屋梨

山形県では、和梨栽培は古くから行われ、130年以上の歴史を誇る。産地はいくつかあるが、「刈屋のなし」を抜きにしては語れない。ところが現在、「刈屋」という地名は、正式な住所としてどこを探しても見つからなくなってしまった。

「ここから近い、畑になっている辺りが、昔は『刈屋』という地名だったんだ」とは、酒田市の北部、旧本楯村豊川地区の生産者。「この辺は鳥海山の恵みのおかげでね。日向川が、鳥海山のブナの養分を含んだ土壌を運んできて、それがたい積した最高の土地なんだ」ということで正式には酒田市豊川という住所です。

つまり、旧刈屋を含むこの周辺 一帯こそ、伝統を現代に引き継ぐ名産地ということになります。

和梨の品種は年々進化を重ね、多くの新しい品種が試される

刈屋梨は明治期に始まる

「刈屋のなし」は明治初期ごろから産地化され、当時、苗木の代金は炭やナタネと物々交換。「赤龍」「土佐」「三吉」などの品種だったという記録も残る。明治30年頃、「長十郎」が導入された。この後、刈屋は「味の良い長十郎の産地」として一気に人気爆発。その味を決めたのが、やはり水はけのよい肥えた土のおかげだったとされます。

同時に、人々がなし栽培に傾けた情熱も並大抵ではなかったようです。山形県人は何にでも真面目に取り組み、しかも他人の真似事はしないという傾向があるようです。

山形県の和梨は、こうした県民性が結実して「量より質」の折り紙が付いたものといえるかもしれません。日本のなしの栽培品種は昭和40年代まで「南の二十世紀、北の長十郎」といわれ、二強時代が続きました。いずれも、日本原産のヤマナシから発達したものだ。

山形県はもちろん、「長十郎」で勝負をかけてました。秋の和梨といえば「長十郎」代名詞の時代が長く続きました。

鳥海山のミネラルたっぷりの水と土壌が「刈屋梨」を育む。

シャリ感と酸味と甘みの和梨

刈屋地区では、昔は梨に限らず様々な果物を作っていたようです。しかし、土壌が肥沃すぎて果実が腐ってしまうほどであったことから、試行錯誤した結果、この土地に梨が 向いていることがわかり、栽培が普及していきました。

また、刈屋地区には朝霧が無く、日照時間も安定しているという特徴があり、網を掛けずに栽培することができるため、梨の味に差が出るという恵まれた条件もあります。

刈屋地区の主力品種は「幸水」で全生産量の6から7割を占め、その次が「豊水」となっています。目標糖度は13度に設定されていて、この糖度などの数値は他産地の梨と 比べて特に高いというわけではありませんが、サクサク感と口の中に残るクセの無い甘味が刈屋梨の最大の特徴です。

最近導入された青梨系の秀玉、爽やかな甘みと酸味が

幸水・豊水・南水から秀玉

しかし世代交代はいたしかたなく、昭和50年代になると「幸水」「豊水」「新水」の「三水時代」が、当地にもやってくる。やがて「新水」は生産性や価格がとれにくいことから淘汰され、現在は果肉がち密で甘い中生種の「幸水」と、多汁で酸味と甘さのバランスがいい「豊水」が主流になります。

さらに晩生で味の良い「鳥海」「南水」や「あきづき」も有望株。品種は変わっても、伝統と風土に育てられた味の真髄は変わりません。もぎたての「南水」をごちそうになりました。したたる果汁で手を濡らしながら口に入れる。

刈屋梨は生産直売にシフトしながら新たな品種、新たな販売を模索する

130年の歴史ある刈屋梨

ほのかな酸味が甘みを増幅させ、奥に淡い香りが満ちている。さくっとしていながら、しっとり感があるのは、果肉の細やかさと水分が絶妙に調和している。丹念な土づくりから始まり、受粉は綿棒を使い一つ一つ手作業で行うなどと聞けば、やはり作り手の熱意が味に生きることを確認できます。

人工交配の後30日以内に摘果して余分な実を落とすが、この時点でなしの実の細胞数が決まるというのも面白いことです。数を制限することで、1個あたりの細胞数が多くなり、きめの細かい、なめらかな果肉になります。秋の日を受け、たっぷりと太った実たちは、いかにも誇らしげでした。

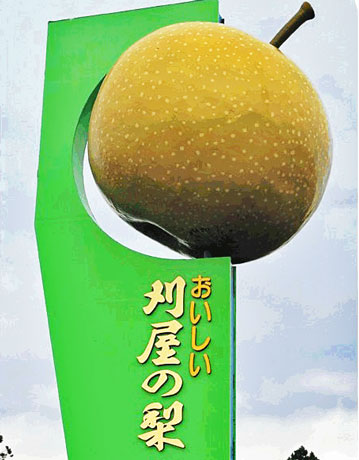

刈屋地区の入り口の和梨モニュメント

刈屋梨ブランド化の軌跡

刈屋梨は、地域の名産品のブランド化を推し進めるねらいから、平成19年に地域団体商標を取得しました。しかし、梨の知名度が上がっていく一方で、主力の生産者が60歳代となり、将来的な担い手の確保等が課題となってきました。

こうした中、平成27年に30代を中心とした6名による 新たな担い手組織「刈屋梨園の会」が発足しました。「自由で幅広い活動がしたい」というメンバーの意向から、出荷組合の下部組織ではなく単独組織として活動しています。 園地を巡回しながら、大玉生産に向けた管理や病害虫対策技術の勉強を通して、梨作りへの意識を高めています。

▼和梨を美味しく食べる保存方法